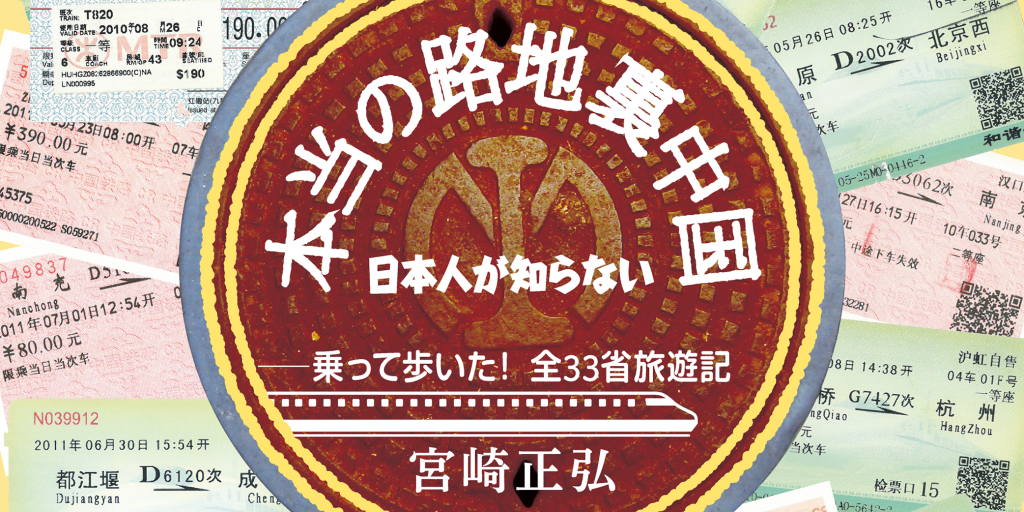

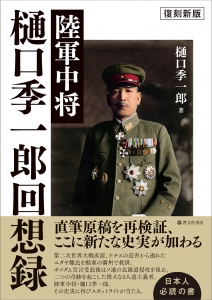

【2022/9/7発売!】陸軍中将 樋口季一郎回想録《復刻新版》

【2022/9/7発売!】陸軍中将 樋口季一郎回想録《復刻新版》

2022.08.05

2022/9/7発売予定!樋口 季一郎 著『陸軍中将 樋口季一郎回想録』

待望の復刻版!

2万人のユダヤ人を救ったもう一人の「東洋のシンドラー」と呼ばれる軍人

――樋口季一郎 その半生記が新版として待望の復活!!

【出版日】2022年9月7日

【著者】樋口季一郎

【出版社】啓文社書房

本書は

『アッツキスカ軍司令部の回想録』(昭和46年・芙蓉養書房)

『陸軍中将 樋口季一郎回想録』(平成11年・芙蓉書房出版)

の復刻版です。

著者紹介

明治21年兵庫県生まれ。陸軍士官学校・陸軍大学卒業後、参謀本部勤務。ウラジオ派遣軍司令部付となり、ウラジオ、ハバロフスクの特務機関に勤務。

朝鮮軍参謀を経て大正14年ポーランド公使館付武官となり、日本軍人として初めてロシア革命後のウクライナなどの視察を許された。

昭和12年ハルピン特務機関長となり、翌年ハルピンで開かれた第一回極東ユダヤ人大会後に、ナチスの迫害から逃れたユダヤ人が満州国西部国境で立ち往生する事件が起きる。満州国ははじめ門戸を閉ざしたが、樋口の奔走で受け入れを決定。満鉄の救援列車がハルピンに移送した。

ユダヤ難民救援の陰の大恩人、樋口の功績は戦後も海外で高く評価されている。

昭和18年には北方軍司令官としてアリューシャン方面作戦に参画。アッツ島玉砕、キスカ島撤退作戦を指導した。

昭和45年没。

内容紹介

2万人のユダヤ人を救った、

もう一人の「東洋のシンドラー」

と呼ばれる軍人──樋口季一郎

その半生記が新版として復刻!

第二次世界大戦直前、ナチスの迫害から逃れたユダヤ難民を酷寒の満州で救済。

ポツダム宣言受託後はソ連の北海道侵攻を阻止した、陸軍中将・樋口季一郎。

氏の功績を再び世界に伝えるべく、その史実に再びスポットライトが当たる。

『アッツキスカ軍司令官の回想録』(昭和46年・芙蓉書房)

『陸軍中将 樋口季一郎回想録』(平成11年・芙蓉書房出版)

待望の復刻新版

目次

【第1部】軍人生活の前奏曲

【第2部】シベリアの謀略戦

【第3部】朝鮮の思い出

【第4部】ポーランド駐在武官

【第5部】革新の気みなぎる軍の中枢部に

【第6部】在満師団参謀長、ドイツへの旅

【第7部】ユダヤの難民数千を救う

【第8部】アッツ、キスカ作戦を指導

Amazonにて販売中です!

TAG :

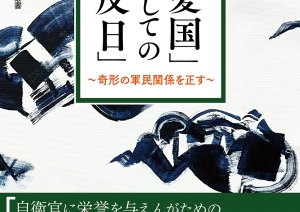

【重版!】小幡敏 著『「愛国」としての「反日」~奇形の軍民関係を正す~』

【重版!】小幡敏 著『「愛国」としての「反日」~奇形の軍民関係を正す~』

2022.08.04

小幡敏 著『「愛国」としての「反日」~奇形の軍民関係を正す~』がこの度重版いたしました!!

全国書店、amazon等のオンラインショップにて発売中です。この機会にぜひ手に取ってみてください!

【出版社】啓文社

内容についての詳細はこちらをご覧ください

≪目次・詳細をみる≫

産経新聞に本書の書評が掲載されました!

書評:自衛隊愛するが故の怒り/評・福田逸(明治大学名誉教授)

https://www.sankei.com/article/20220605-O2O32HEIGVJQNJCUL4J4LIRHPM/

こちらも併せてご一読ください。

TAG :

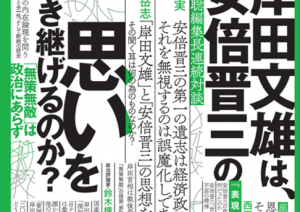

表現者クライテリオン 2022年9月号

表現者クライテリオン 2022年9月号

2022.08.04

巻頭言

【特集】岸田文雄は、安倍晋三の思いを引き継げるのか?――「無策無敵」は政治にあらず

安倍晋三氏の訃報が流れた直後、岸田文雄総理大臣は涙に目を腫らしながら「安倍氏の思いを受け止め、引き継ぎながら日本について引き続きしっかりと責任を果たしたい」と言明した。そして岸田総理は、その直後の参議院選挙で大勝を収めたのだが――それを受けて再強化された岸田政権において自ら口にした「安倍氏の思いを受け止め、引き継ぐ」ことが果たしてできるのだろうか?

ただし少なくとも、敵を作ることを避けるために何もしない「無策無敵」と批判されるこれまでの9カ月の岸田総理の政治態度を改めない限り、それが可能となることはあり得ない。そもそも第二次の安倍内閣の一丁目一番地の施策はデフレ脱却だったのであり、晩年はそのための積極財政を徹底的に主張していたことは公知の事実だからだ。

ついては本誌では、明るい未来へと繋がり得る賢明なる総理判断への支援を企図し、生前の安倍氏を偲び、その思いの内実を改めて振り返ると同時に、岸田氏が自ら言明した安倍氏の思いの継承が可能であるか否かを、様々な角度から考えることとした。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集】岸田文雄は、安倍晋三の思いを引き継げるのか?――「無策無敵」は政治にあらず

[特集対談]

・安倍晋三の第一の遺志は経済政策。それを無視するのは誤魔化しである/森田実×藤井聡

・「岸田文雄」と「安倍晋三」の思想を問う その聞く耳は何の為のものなのか?/中島岳志×藤井聡

[特集座談会]

・安倍晋三の恩義と信頼、そして保守思想/西田昌司×藤井聡×柴山桂太

[特集論考]

・岸田首相は戦後最大の危機に対応できるのか 「無策無敵」の限界、参院選後が正念場/泉 宏

・「二〇一二体制」を岸田文雄はどう引き継ぐのか?/白井 聡

・岸田文雄と近衛文麿 その「弱き性格」の行方について/浜崎洋介

・国産復興こそが食料安全保障 なぜ食料を蔑ろにするのか/鈴木宣弘

・岸田総理の覚悟が問われる「深刻な電力危機」の構造/石川和男

・「資源問題」に無為無策な岸田政権/柴田明夫

・コロナ禍における為政者の無為無策は最大級の罪である/森田洋之

・誰かの「黄金」は誰かの「暗黒」である/森永康平

・『表現者』と安倍晋三① 安倍晋三の政治力とは何だったのか/富岡幸一郎

・『表現者』と安倍晋三② 安倍晋三、世界をリードした不屈の精神 一人の天才政治家の悲劇/西村幸祐

[特集インタビュー]

・政治評論家・鈴木棟一が語る「岸田文雄」と「岸田政権」/鈴木棟一 聞き手 藤井聡

【特別インタビュー】

・亀山郁夫氏に聞く ロシアの内在論理を問う 受動性と全一制、そして断絶の歴史/聞き手 柴山桂太・川端祐一郎

【特別対談】

・武術研究者・甲野善紀氏に聞く(後編) 死生観を失った時代の果てに/聞き手 柴山桂太

【連載】

・<新連載>葬られた国民作家 獅子文六 第1回 正統なる正当性を求めて/平坂純一

・<新連載>東京ブレンバスター① 祖国復帰とウルトラの星/但馬オサム

・「農」を語る 第3回 農こそが日本を守る/鈴木宣弘×藤井聡

・欧米保守思想に関するエッセイ 第9回 プラトンの教訓 民主主義の欠陥と哲人統治の可能性/伊藤貫

・経営学で読む文学 第②回 山本周五郎『彦左衛門外記』「天下のご意見番」と「社史」はいかに創られる? レトリックとしての歴史と経営/岩尾俊兵

・逆張りのメディア論26 総戦力に備え、「一次情報の自給率」を高めよ/松林薫

・ナショナリズム再考 第17回 「正義」・「忠誠」・「共同体」 ロイスからローティへ――愛着と忠誠の政治哲学序説/白川俊介

・地形がつくる日本の歴史 第二十六回(最終回) 奇跡・日本の近代化 江戸のインフラ遺産/竹村公太郎

・やわらか日本文化論 「運」よりも「恩」 言葉から考える⑬/施光 恒

・編集長クライテリア日記 令和四年六月~七月/藤井聡

・表現者クライテリオン創刊四周年シンポジウム in新宿の報告 首都東京で考える『「愛国」としての「反日」』について/松島豊樹

【寄稿】

・教育を語る言葉の息苦しさはどこからくるのか コロナ禍で改革ありきの発想から抜け出すためのヒントを考える/清水一雄

【書評】

・『ヴィトゲンシュタインと言語の限界』ピエール・アド 著/篠崎奏平

・『経済の起源』大澤真幸著/前田龍之祐 ・『感情の向こうがわ 武術家と精神科医のダイアローグ』光岡英稔・名越康文 著/田中孝太郎

・『MMT講義ノート 貨幣の起源、主権国家の原点とは何か』島倉原 著/橋本悠 ・『自由の国と感染症 法制度が映すアメリカのイデオロギー』ヴェルナー・トレスケン 著/黄宇成

【その他】

・「統一教会に恨みを持った人物による元総理暗殺」は何を意味するのか/政治改革の無残な失敗(鳥兜)

・日本版ジョーカーの言葉――安倍元首相狙撃犯の怨念/「非倫理性」は避けがたい(保守放談)

・読者からの手紙(投稿)

CATEGORY :

TAG :

表現者クライテリオン 2022年7月号

表現者クライテリオン 2022年7月号

2022.06.10

巻頭言

【特集】「ウクライナ」からの教訓――来たるべき“有事”にどう備えるか?

令和四年二月、ロシアがウクライナを侵攻した。米国を中心としたNATO諸国はこの「力による状況変更」を強行したロシア/プーチン大統領を徹底的に非難し、制裁を課す展開となった。そうした展開を受け、日本国内のマスコミ世論は「英雄ゼレンスキー大統領vs悪魔プーチン」とでも言うべき構図一色で塗りつぶされることとなった。

ただしこうした「勧善懲悪」構図だけでは、今回の「ウクライナ」問題を解釈し尽くす事など到底できない。本来ならばこの問題は、中国による台湾・尖閣侵略という有事リスクに直面している我が国に、貴重な教訓を数多く提示し得るものである。しかしそれにも関わらずこうした単純な認識構図だけでは、貴重な教訓の大半をみすみす廃棄してしまうことになる。

ついては本誌では、我が国にとって有益となり得る多様な知見・教訓を得ることを目途に、今回の「ウクライナ」問題を、多面的な視点・角度から様々に論ずる特集を企画することとした。読者各位におかれては是非、柔軟な姿勢で本特集にお目通しいただきたい。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集】「ウクライナ」からの教訓――来たるべき“有事”にどう備えるか?

[特集対談]

「ウクライナ」は極東に何をもたらすのか? 中露連合の「敵」と化しつつある日本/東郷和彦×藤井 聡

[特集座談会]

戦争と人文学 歴史・民族・アイデンティティ/金子宗徳×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

[特集論考]

三十年間、ロシアを弄んできたアメリカ/伊藤 貫

・裏切られた「核の傘」とロシアのあからさまな核恫喝 ウクライナ侵攻、真の狙いは何か/矢野義昭

・対露経済制裁に死角あり、対中国制裁を検討せよ/田村秀男

・プーチン大統領のウクライナ侵攻から中国が得た教訓/小原凡司

・無神論とロシア正教会 プーチン・ロシアの霊性の飢饉と日本/富岡幸一郎

・ウクライナ政府にプロパガンダはないのか 情報戦のリアリズムを見よ/辻田真佐憲

・ロシアのウクライナ侵略、その善悪ナラティブの危険性/桒原響子

・戦争は人間を真面目にする 一億総徴兵逃れの国へ/小幡 敏

[対談トーク]

映画『君たちはまだ長いトンネルの中』公開記念 「思想×エンタメ」が政治を動かす 消費税減税で日本を元気に!/なるせゆうせい×藤井 聡

[特別対談]

武術研究者・甲野善紀氏に聞く(前篇) 失われた「技」を求めて/甲野善紀 聞き手 柴山桂太

【連載】

・<新連載>第①回 井伏鱒二『山椒魚』 サンショウウオと日本企業の類似性 横並びの閉塞感/岩尾俊兵(経営学で読む文学)

・紛争死史観と災害死史観/大石久和(「危機感のない日本」の危機)

・第2回 農こそが日本を守る/鈴木宣弘×藤井 聡(「農」を語る)

・第四回 「ぼんやりとした不安」が導いたもの/浜崎洋介(「自己喪失」の近代史)

・「大本営発表報道の反省」に意味はあるのか/松林薫(逆張りのメディア論)

・第16回 「共同体」と「忠誠心」 ジョサイア・ロイスのアクチュアリティ――愛着と忠誠の政治哲学序説⑤/白川俊介(ナショナリズム再考)

・第二十五回 断崖絶壁の江戸文明 大転換へ/竹村公太郎(地形がつくる日本の歴史)

・第十回(最終回) 光と闇の二元論を超えて 村上春樹の『アンダーグラウンド』を読む/仁平千香子(移動の文学)

・メディア出演瓦版/平坂純一

・令和四年四月~五月 編集長クライテリア日記/藤井聡

【寄稿】

・表現者塾信州支部学習会(第二回)レポート――「小林秀雄の批評と保守思想」講師 浜崎洋介/前田一樹

【書評】

『忘却された日韓関係 〈併合〉と〈分断〉の記念日報道』趙 相宇 著/田中孝太郎

『国家と実存 「ユダヤ人国家」の彼方へ』立川健二 著/前田龍之祐

『中国哲学史 諸子百家から朱子学、現代の新儒家まで』中島隆博 著/篠崎奏平

【その他】

・「空気」の覆いを取り払え――ロシア・ウクライナ戦争を考える前に/ヒステリー化した「どっちもどっち論者」狩り(鳥兜)

・“良心的”ジャーナリストの幼稚な綺麗事/岸田総理の佇まいが暗示する、途方もなく暗い日本の未来(保守放談)

・読者からの手紙(投稿)

CATEGORY :

TAG :

表現者クライテリオン 2022年5月号

表現者クライテリオン 2022年5月号

2022.04.13

巻頭言

【特集】日本を蝕む「無気力」と「鬱」

日本は今や、20年間経済成長率のランキングでOECD加盟諸国中最下位を記録したのみならず、世界中がコロナ禍から立ち直り始めている中で唯一のデフレ衰退国家である。しかもかつてから自給することができなかった、エネルギーのみならず、今や、ワクチン、そして半導体ですら、自前調達ができない程の後進国に凋落しつつある。そして何より、先人から引き継いだ伝統、文化、そして国土、さらには、我が国の国体の根幹たる皇室を安定的に護る能力すら失い始めている。

こうした激しい国家的凋落の背後にあるのが、我が国における政界、言論界、学界をはじめとしたあらゆる領域における「無気力」の蔓延であり、それを背景とした、国家的規模の激しい「鬱」状態である。

本特集ではこの認識の下、日本の政治、経済、外交、文化、社会、芸術、といったあらゆる次元の各種問題の根幹にこの「無気力」の問題が厳然と横たわっていることを改めて描写する。そしてそれと同時に、この根本的な「無気力」が何故我が国において蔓延する事になったのか、その原因を探り、そしてそこから脱却する方途を模索する。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集】日本を蝕む「無気力」と「鬱」

[座談会]

政治家にとって「真の行動力」とは何か 戦後政治史に学ぶ/森田実×藤井聡×柴山桂太

[インタビュー]

「見ちゃいけないものを見せる」映画の力 倫理を乗り越えて生まれる「倫理」とは?/白石和彌×藤井聡

・「無気力」の手前で/浜崎洋介

・すぐにあきらめる国、日本/和田秀樹

・時代精神としての鬱的気分/土井隆義

・中国の無気力カルチャー「躺平」の背後に横たわるもの/福島香織

・新自由主義はなぜ死なないのか/岩木雅宏

・「ポルノ化」した政治的関心/川端祐一郎

・時流に敏ならざること/小幡 敏

・沖縄から考える「四月二十八日」と「五月十五日」/藤原昌樹

・中国の無気力カルチャー「躺平」の背後に横たわるもの/福島香織

・新自由主義はなぜ死なないのか/岩木雅宏

[文学座談会]

失われた「信仰」を求めて ミシェル・ウエルベック『服従』を読む/本誌編集委員

【連載】

・第1回 農こそが日本を守る/鈴木宣弘×藤井 聡(「農」を語る)

・「生きる意味」の探究者、ソクラテス Part――『ソクラテスの弁明』、五つの重要点/伊藤貫(欧米保守思想に関するエッセイ)

・マルクスの亡霊たち――霊的な力と弁証法③/富岡幸一郎(虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー)

・新聞社を覆う「閉塞感」の正体/松林薫(逆張りのメディア論)

・第15回 多様性に開かれた社会における「忠誠心」について 「構成的物語」の重要性――愛着と忠誠の政治哲学序説㊃俊介(ナショナリズム再考)

・捨てる民族と捨てない民族――地形が決める道徳/竹村公太郎(地形がつくる日本の歴史)

・愛という不都合な荷物――ジョン・スタインベックの『怒りの葡萄』を読む/仁平千香子(移動の文学)

・メディア出演瓦版/平坂純一

【特別対談/鼎談】

・領土を護る気概を「尖閣海洋調査」が意味するもの/中山義隆×山田吉彦×藤井聡

・石原慎太郎の政治と文学/西村幸祐×富岡幸一郎

・「積極財政」で、政治を取り戻せ!/田原総一朗×水道橋博士×藤井 聡

【寄稿】

・帝王学の真髄――『誡太子書』に学ぶ/所 功

・表現者クライテリオン神戸シンポジウム報告――神戸から考える危機と対峙する保守思想/福谷啓太

【書評】

『反逆の神話 「反体制」はカネになる〔新版〕』ジョセフ・ヒース&アンドルー・ポター 著/田中孝太郎

『防衛省の研究 歴代幹部でたどる戦後日本の国防史』辻田真佐憲 著/篠崎奏平

『いつもの言葉を哲学する』古田徹也 著/前田龍之祐

【その他】

・「表現者クライテリオン」シンポジウム いま、なぜ小林秀雄なのか/富岡幸一郎×柴山桂太×浜崎洋介

・日本のマスコミ世論と政治の度し難い幼稚さ/ウクライナの今日、日本の明日(鳥兜)

・経済財政諮問会議と財政制度等審議会(「危機感のない日本」の危機)

・あなた任せの日本人―『にっぽん昆虫記』に寄せて/ウクライナの「徹底抗戦」支持は日本人の本音なのか(保守放談)

・読者からの手紙

CATEGORY :

TAG :

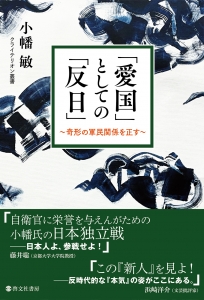

【2022/3/24発売】「愛国」としての「反日」~奇形の軍民関係を正す~

【2022/3/24発売】「愛国」としての「反日」~奇形の軍民関係を正す~

2022.04.01

2022/3/24発売!小幡 敏 著「『愛国』としての『反日』~奇形の軍民関係を正す

全国の書店、amazon等のオンラインショップでも販売いたしますので、是非この機会に手に取ってみてください。

【出版日】2022/3/24

【著者】小幡 敏

【出版社】啓文社書房

著者紹介

平成三年生まれ。福岡県築上郡出身。

麻布高校、東京大学文学部思想文化科学倫理学専修過程卒業後、陸上自衛隊入隊。

幹部候補生学校(福岡県久留米)、第15旅団第15高射特科連隊第4高射中隊(沖縄県糸満)、在日米陸軍司令部隊付(神奈川県座間)等を経て、令和二年除隊(二等陸尉)。

表現者賞(令和元年)。東京都在住。

内容紹介

藤井聡(京都大学大学院教授)、浜崎洋介(文芸批評家)推薦!

「自衛官に栄誉を与えんがための小幡氏の日本独立戦

――日本人よ、参戦せよ!」(藤井聡)

「この『新人』を見よ!

――反時代的な『本気』の姿がここにある。」(浜崎洋介)

――覚悟無き国民は自衛隊を案山子にする――

――元自衛「衷情(ちゅうじょう)」の訴えに、今こそ耳をそばだてよ! ――

畢竟、憲法をいじって国防軍をつくり、米国から最新鋭の武器やら装備やら仕入れたところで、案山子に鉄砲を持たせて戦さは出来ない。

自衛隊が案山子と言うつもりはないが、彼らとて国民が運命を共にする覚悟なしには戦えないのだ。

国民が自らの生存のために組織する武力集団としての国軍、その名分が正しく措定されぬ限り、この国に健全な安全保障体制は決して築(きず)かれないと理解してもらいたいのである。

目次

【序】

【第一章】日本を愛するその前に

-

- 第一節 現代日本に思うこと—偽善の王国はいつか滅びる

蟻の話/我々は本音を売り渡した/偽善の殿堂たる自衛隊へ - 第二節 日本における〝分断〟

逃れられない二元論/繰り返されてきた常道 - 第三節 世論の分断が招くもの

相雷同して一生を終る者/国民は常に判断を誤ってきた/大目的なきが故の過ち - 第四節 政治の機能不全がもたらした矛盾

自衛隊に戦う意志はない/戦いと本気/うぶで迂闊な日本人 - 第五節 我々の弱さが楽観と敗北とを育てる

生存競争から落伍した日本人/恐怖に耐えかねて生じる根拠なき楽観 - 第六節 今、為すべきことは何か

腐敗する組織の前に無力な良心/日本人の思想的弱さ/永遠なるものに帰順せよ/日本人には恃むべき基軸がない/目的こそ力/痛みを痛みとして感ずること/独立への熱願が日本を覚醒させる

- 第一節 現代日本に思うこと—偽善の王国はいつか滅びる

【第二章】"敗北の民族"

-

-

- 第一節 人は〝顔〟に出る

軍人ほど姿と内実が一致する人種はない/新たに位置を与うべき存在 - 第二節 日本における軍人の扱い

世間知らずの厄介者/うわべだけの支持が育てるもの - 第三節 低い地位に置かれた軍人のとる姿

欲望の追求のみがはけ口となる/国民も軍の暴走と無関係ではない - 第四節 地位の低い軍隊で生ずること

空疎な大言壮語/蔓延する自己陶酔/日本民族の病疾 - 第五節 日本軍の「自棄」

あの戦争に確固たる目的などなかった/場当たり的な方策が招いた破綻 - 第六節 日本民族が「自棄」になるまで

現実を見ようとしないことが招く敗北/危機に目を塞ぐ日本人/〝員数主義〟に蝕まれた日本軍/「そんなこと言ったってしようがないでしょう」 - 第七節 何故日本民族は「自棄」に至る道をとらざるを得ないのか

荒廃した精神土壌/無秩序な暴力的支配という帰結/露呈した思想の欠如/欺瞞的な〝タテ〟の共同性/虚構に生きた日本人の姿 - 第八節 反省とは何であろうか

敗北の因子は我々の内に脈々と生きている/日本軍に足りなかった〝精神〟

- 第一節 人は〝顔〟に出る

-

【第三章】軍事を解さず、位置付けられないこと

-

-

-

- 第一節 日本に軍隊は存在し得るか

日本における人間の在処/自衛隊、この奇妙な存在/日本に軍隊は存在し得るか - 第二節 もののふの有り様

日本における軍事の所在/米軍人の話/もののふの有り様 - 第三節 大衆の戦争としての二次大戦

大衆の軍隊/大衆が辿りついた決戦場としての二次大戦/大衆は何を仕損じ、何を成し遂げたか/大衆性を如何に処すべきか - 第四節 自衛官とは何者か

国民の無関心~みなしご自衛隊/自衛隊の中の国民~鉄砲を持たされる者たちの姿/国民の変質と自衛隊~兵の劣化/志操の優れた者から去っていく

/国民と自衛隊~率いる者の姿/歪な建前への従順さはこの国の危機を育てる/人間と軍隊~戦争と軍隊は異なる/軍隊は国民に他ならず

/〝生きたい〟と〝死にたくない〟/不道徳な日本人/暴力排除と国民の共犯関係/自衛隊が戦えるものか/我々の国は、私の国 - 第五節 きけ、さきもりのこえ

日本人の現在地/奇形の軍民関係を正せ/軍は名誉を以て遇せ/日本国防の現在地を見定めよ - 第六節 不義の子として生きて

人の嫌がる軍隊に、志願で出てくるバカもいる/自衛官、この不義の子ら/不義の子である気後れが生むもの— らしさの喪失

/兵を戦わせるもの/不義の子が目指すものは/国民に訴える

- 第一節 日本に軍隊は存在し得るか

-

-

【小幡敏氏の武運を祈る 藤井聡(京都大学大学院教授)】

【あとがき】

TAG :

表現者クライテリオン 2022年3月号

表現者クライテリオン 2022年3月号

2022.02.03

巻頭言

【特集1】皇室論 俗悪なるものへの最後の“反(アンチ)”

「危機と対峙する保守思想誌」である表現者クライテリオン、その本誌が対峙せねばならぬ最大の「危機」―それこそが「皇室問題」である。

我が国の皇室はその皇位のみならずその伝統全てはただ漫然と継続されてきたのでは決してない。それらの存続は有史以来、常に「危機」に晒され続けてきた。それにも拘わらず令和の今日に至るまでその伝統が途絶えずに存続できたのは、その断絶の危機を回避するための努力を、皇室自身のみならずそれを支え護る日本国民が揺るぎなく続けてきたからに他ならない。

ついてはこの令和においてもこれまでと同様、否、それ以上に、皇室存続のための努力を続けなければならない。さもなければ、近代に毒され俗悪に満ち満ちた令和日本にてその危機は全て現実のものとなる他ない。

本特集はそうした国民的努力のささやかなる一端として企画したものである。我が日本国民がこの「皇室問題」に、真剣に向き合わんとする気風を高めんことを、この機に改めて祈念したい。

【特集2】「愛国」としての「反日」

愛無き対象に差し向けられるものはしばしば憎しみよりもむしろ無関心である以上、愛すれば愛する程にその対象に対する批判はより激しくならざるを得なくなる──かくして、愛国者はただただ日本を深く愛するが故に「反日」となり得る宿命を持つ。

本特集はこの必然と向き合い、日本を愛すればこそ、戦後のみならず戦前から我が国日本が抱える本質的な欠陥から眼を背ける事なく、そのおぞましさと惨たらしさを力の限り認識せんとするものである。

この愛する我が国日本、ひいては「君が世」の弥栄を護り続けるためには、我々が抱えるその宿痾を認識し、可能な限り治癒せんと努力しつつ、もしもそれが叶わぬのならその宿痾と付き合い続ける覚悟を持たねばならない。

その作業が間に合うのか間に合わないのか──残念ながらそれを問う暇すら、我々には残されていない。成すべきを成さねば我々が愛するもの達は全て無に帰す事になる。是非ともこれ以上の恥の上塗りを避けるためにも、自身の恥部から目を背ける事なく対峙せんとする勇気を持たれんことを、心から祈念したい。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集1】皇室論 俗悪なるものへの最後の“反(アンチ)”

[座談会]

「皇室論」を国民的に加速せよ!/施光恒×藤井聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

・「象徴」天皇とは何か/田中久文

・聖域で「品位」を保ち多様な公務に励む方々/所功

・「男系の皇統」維持のために/百地章

・皇位の安定継承という最優先課題/高森明勅

・資料:「男系男子での皇位継承」が持続する条件の試算/川端祐一郎

【特集2】「愛国」としての「反日」

[鼎談]

愛国が故の「反日」とは、一体何なのか?/前田日明×小幡敏×藤井聡

・「理想団」の思想――日本人の弱点への一つの処方箋/菅野覚明

・私にとっての「愛国としての反日」/浜崎洋介

・自衛隊のあるべき姿とは/葛城奈海

・『「愛国」としての「反日」』出版によせて――日本よ、自衛隊を国軍にせよ/藤井聡

【連載】

・「大衆社会」は、何をもたらしたのか/浜崎洋介(「自己喪失」の近代史)

・「生きる意味」の探究者、ソクラテス Part①――ソクラテスの歴史的意義/伊藤貫(欧米保守思想に関するエッセイ)

・マルクスの亡霊たち――霊的な力と弁証法②/富岡幸一郎(虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー)

・江戸最大の謎、忠臣蔵――地形から解く/竹村公太郎(地形がつくる日本の歴史)

・新聞社の倒産で起きること/松林薫(逆張りのメディア論)

・リベラル・デモクラシーと「われわれ意識」――愛着と忠誠の政治哲学序説㊂/白川俊介(ナショナリズム再考)

・「グローバル化」と「国際化」を区別すべき――言葉から考える⑫/施光恒(やわらか日本文化論)

・不安という原動力――フランツ・カフカの「巣穴」を読む/仁平千香子(移動の文学)

・編集長クライテリア日記/藤井聡

・メディア出演瓦版/平坂純一

【寄稿】

・文学的経営学序説――文学と経営の対立の誤りを正す/岩尾俊兵

・「令和維新」――この時代になってようやく始める国の独立運動/山下英次

・「みんなで決める」ことの光と影/小西正雄

・NHK「みんなのうた」にみる日本の規範/佐藤慶治

・人類と環境の悩ましい関係/橋本由美

【書評】

『反逆の神話 「反体制」はカネになる〔新版〕』ジョセフ・ヒース&アンドルー・ポター 著/田中孝太郎

『防衛省の研究 歴代幹部でたどる戦後日本の国防史』辻田真佐憲 著/篠崎奏平

『いつもの言葉を哲学する』古田徹也 著/前田龍之祐

【その他】

・第四回 表現者賞・奨励賞発表

・日本的コロナ対策――暖簾に腕押し、豆腐にかすがい/「なし崩し」的改革への「思想」的抵抗(鳥兜)

・「自粛派」の罪――不信ベースの人生観/インフレになっても政府投資を削るな(保守放談)

・読者からの手紙

CATEGORY :

TAG :

【重版】渡辺美穗子 著「元旦四方拝の研究」

【重版】渡辺美穗子 著「元旦四方拝の研究」

2021.12.27

渡辺美穗子 著「元旦四方拝の研究」がこの度重版いたしました!!

全国書店、amazon等のオンラインショップでも販売しておりますので、是非この機会に手に取ってみてください。

改めて本の紹介をいたします。以下内容です。

【出版社】啓文社

内容紹介

元日早朝。「天皇陛下、最初の行事」を紐解く…

- いつどのような経緯で成立したのか。

- なぜ代拝が不可なのか。

- 律令国家形成期、女帝の祭政が遺したものとは何か

元旦四方拝を理解する試みは、神道とそうではない儀式の境界を考える問題である。

===============

宮中での歴首恒例の元旦四方拝はいつどのような経緯で成立し、時代の推移とともに変容したのだろうか。

四方拝の格段の所作にみられる史的要素を個別に考察しつつ、起源とされる皇極紀の意義を検討する。

観象授時権の形成発展がみられる天武・持統紀の天皇祭祀における先帝意識・祭祀・忌日を検討することで、年中行事発生の根源的事象の一隅を照らすことを試みた。

≪目次・詳細をみる≫

是非ご購入ください!!

TAG :

表現者クライテリオン 2022年1月号

表現者クライテリオン 2022年1月号

2021.12.06

巻頭言

【特集1】岸田内閣、成功の条件―「新しい日本型資本主義」とは何か

第百代内閣総理大臣に就任した岸田文雄新総理は、総裁選において新自由主義からの転換と「所得倍増」を柱と

する岸田ビジョンを打ち出した。その後の総理就任演説や衆議院選挙にて、これまでの新自由主義に基づく資本主

義が株主を過剰に重視するものであり、これが格差と分断をもたらしたと指摘しつつ、かつて我が国に存在してい

た「分厚い中間層」を取り戻すべきである、そのために適切な分配と成長の好循環をもたらす「新しい資本主義」

を構築すべきなのだと強調した。

こうした岸田ビジョンに、貧困化と将来不安に苛まれてきた大方の国民は大いに賛同するに違いない。しかし

問題は、そうした「新しい資本主義」を、我が国「日本」の固有性を十二分に踏まえた上で構築することが、本当

にできるのかという点にある。

ついては本特集では、あるべき「新しい日本型資本主義」の形を改めて多面的に論じつつ、岸田内閣の「成功の

条件」を改めて掘り下げる特集をここに企画した。

【特集2】通巻一〇〇号記念 回想・西部邁

本誌『表現者クライテリオン』がその前身誌『表現者』を引き継ぐ形で創刊された2018年、その創刊号がまさに

校了するその日に、その前身誌『表現者』の創刊者、西部邁先生がこの世を自ら去った。

その『表現者クライテリオン』が今回の号で『表現者』からちょうど通巻100号目。

その100号16年の間、我が国日本が物心両面において衰弱し続ける中で本誌の言論活動が未だに旺盛に展開し得て

いるのはまさに、西部邁先生の保守すべきを保守せんとする「意」の賜である。

ついてはこの通巻100号発刊の機に改めて、西部邁先生を読者各位と共に回想するささやかな機会をここに設ける

こととした。現役時代の西部邁先生の活躍をご

存じの方もそうでない方もぜひ本特集にお目通しいただき、本誌言論の「原点」に改めてお触れ願いたいと思う。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集1】岸田内閣、成功の条件―「新しい日本型資本主義」とは何か

[対談]

「新しい資本主義」の原点/岸田文雄×藤井聡

公益資本主義が日本を救う――株主資本主義を乗り越えて/原丈人×藤井聡

なすべき「財政政策」とは何か?――単年度PB主義を乗り越えよ/高市早苗×藤井聡

・新自由主義的「無力感」から抜け出すために/柴山桂太

・日本企業は新しい資本主義の担い手となりうるのか?/宮本光晴

・食料自給率低下は国家存亡の危機――国産振興に思い切った財政出動を/鈴木宣弘

・シンプルな政策こそが経済安全保障の第一歩である/森永康平

・経済政策は日本文化とのすり合わせを考えよ/坂本慎一

・「新自由主義からの転換」、「新しい資本主義」を看板に偽りありとさせないためになすべきこと/室伏謙一

・「新しい日本型資本主義」のカギは「イノベーションの民主化」にあり/岩尾俊兵

・日本人に憲法を変える覚悟はあるのか/小幡敏

【特集2】保守からの近代日本批判 大東亜戦争への道

[座談会]

西部邁が追い求めたもの――非行、同盟(ブント)、散文的健全性/高澤秀次×渡辺望×富岡幸一郎×川端祐一郎

[対談]

西部邁の原点を考える――“若き経済学者”としての顔/森田実×藤井聡

・消費社会批判から大衆社会批判へ――西部流保守主義の「原点」を探る/田中孝太郎

【連載】

・「危機感のない日本」の危機――城塞都市カルカソンヌの都市封鎖/大石久和(巻頭)

・「教養主義」は、なぜ無力だったのか/浜崎洋介(「自己喪失」の近代史)

・孤高の哲人、アーヴィング・バビット Part③――バビットの価値規範と指導者論

/伊藤貫(欧米保守思想に関するエッセイ)

・マルクスの亡霊たち――霊的な力と弁証法①/富岡幸一郎(虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー)

・浅草吉原遊郭とバベルの塔――共同体の分裂と融合/竹村公太郎(地形がつくる日本の歴史)

・反出生主義 死者と生者の間に/平坂純一(保守のためのポストモダン講座)

・純潔か、野蛮か?――リベラルの不寛容さについて/川端祐一郎(思想と科学の間で)

・「寒冷化」には備えなくていいのか?/松林薫(逆張りのメディア論)

・「反動」と「常態」――ナショナリズムの「二つの顔」――愛着と忠誠の政治哲学序説㊁/白川俊介(ナショナリズム再考)

・俳諧と女性の平等――言葉から考える⑪/施光恒(やわらか日本文化論)

・生命の誕生という「保証のない旅」――金原ひとみの『マザーズ』を読む/仁平千香子(移動の文学)

・編集長クライテリア日記/藤井聡

・メディア出演瓦版/平坂純一

【書評】

『小林秀雄の「人生」論』浜崎洋介 著/前田龍之祐

『バタイユ エコノミーと贈与』佐々木雄大 著/篠崎奏平

【その他】

・地方において保守思想の普及を目指す信州支部の挑戦(表現者塾信州支部活動レポート)

・デジタル植民地になった日本/滅び去る他なき、政治への関心を失った国民国家(鳥兜)

・支離滅裂な給付政策/「PB黒字化目標」が日本の政治家への信頼を破壊した(保守放談)

・読者からの手紙

CATEGORY :

TAG :

【重版!】養老孟司 著「AI支配でヒトは死ぬ。システムから外れ、自分の身体で考える」

【重版!】養老孟司 著「AI支配でヒトは死ぬ。システムから外れ、自分の身体で考える」

2021.11.03

養老孟司 著「AI支配でヒトは死ぬ。システムから外れ、自分の身体で考える」がこの度重版いたしました!!

全国書店、amazon等のオンラインショップでも販売しておりますので、是非この機会に手に取ってみてください。

改めて本の紹介をいたします。以下内容です。

【出版社】ビジネス社

内容紹介

仮想現実、グローバリズム、同一化の圧力・・・・・・

「令和の常識」は、おかしなことだらけ。

流行に背を向け、地に足をつけて生きる自足のススメ!

システム化の進んだ現代社会では、「脳」ばかりを肥大化させようとしてきました。

するとどうなるか?

ヒトとしての調子が狂ってきます。

ジレンマを抱えたヒトは最悪の場合、自らモノを考え、動くことを放棄して、死んだも同然の状況になってしまいます。

(本文より要約抜粋)

≪目次・詳細をみる≫

是非ご購入ください!!