『表現者表現者クライテリオン2025年3月号 トランプは”危機”か”好機”か?』

『表現者表現者クライテリオン2025年3月号 トランプは”危機”か”好機”か?』

2025.02.03

巻頭言

ドナルド・トランプ氏が米国大統領に就任した。第一期政権の時にやり通すことが出来なかった Make America Great Againの志を完遂すべく、アメリカ・ファーストを基本理念とした関税引き上げ、同盟国の防衛軍事負担の拡充、パリ協定・WHOからの脱退、LGBT路線の停止等これまでの平均的な政治常識を覆す巨大な政策転換を図ろうとしている。

これで同盟国を自ら標榜するも、その実、米国の「保護領」「属国」に過ぎない我が国日本は激しいディープ・インパクトを受ける事は必至だ。しかしこのインパクトを我々は如何に受け止めるのかーー単にトランプを「危機」と捉えその「対応」を目指す外交に終始するのか、それともその危機の存在を慎重に吟味しながらもそれでもなお積極的に「好機」と捉えそれを活用」せんとするのか?この選択は今後の我が国日本の命運を決定付ける極めて重大なものとして今、我が国の眼前に提示されている。表現者クライテリオンではまさにこの問題を、本特集にて包括的かつ徹底的に考えたい。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集座談会】

・歴史的「大転換」を好機にするために/辻田真佐憲×藤井聡×浜崎洋介

【特別鼎談】

・追悼 伊藤隆・福田和也・西尾幹二 保守論壇の回顧と展望(前編)/與那覇 潤×辻田真佐憲×浜崎洋介

【特集論考】

・石破政権である限り「トランプ」は危機となるー今こそ「自主独立」を目指す政権を樹立せよ/藤井 聡

・庶民ファーストの国際秩序を目指せー第二次トランプ政権への期待/施 光恒

・「アメリカ覇権の衰退」にどう立ち向かうかー問われる戦後日本の新たな構想/吉田 徹

・日本の食と農の独立に向けてー「占領政策」から脱却せよ/鈴木宣弘

・米国と共に日本は愚かな脱炭素を止めるべきだ/杉山大志

・日本でも「保守革命」「トランプ革命」を実現せよ!/渡瀬裕哉

・連載 徹底検証! 霞が関の舞台裏 脱藩官僚による官僚批評 第13回 霞が関は対トランプ外交に平衡感覚を持つことが出来るのか?/室伏謙一

【生誕100年特別連載 三島由紀夫とは誰だったのか】

・第1回 昭和100年の三島由紀夫、日本人の再生に向けて/鈴木ふさ子×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

【連載】

・「過剰医療」の構造と「適正な医療」のかたち 第4回 医師が自ら信頼関係を築く医療は本当にコストが高いのか?/森田洋之

・アジアの新世紀 不可視のイスラーム帝国 ユーラシアを再編する学僧たち 第4回 漢語で語られるイスラーム/山本直輝

・「危機感のない日本」の危機―空疎そのものの選挙公報/大石久和

・虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー 第三十六回 マルクスの亡霊たちー 日本人の「一神教」理解の問題点⑧/富岡幸一郎

・「農」を語る 第3回 浅はかなビジネスマインドが国土を滅ぼす/内田 樹×藤井 聡・連続対談 在野の「知」を歩く 第6回 「議論しないフェミニズム」はどこへ向かうのか?(後編)/與那覇潤(ゲスト 柴田英里)

・日本のアンチモダン 第3回 早稲田大学で立ち上がる反近代の狼煙について/平坂純一

・やわらか日本文化論 政治学者が文化に関心を持つ理由/施 光恒・東京ブレンバスター⑯ アメリカは宗教国家である/但馬オサム

・欲望の戦後音楽ディスクガイド 第14回 Penguin Cafe Orchestra / Music from the Penguin Café / Hellbilly Deluxe/篠崎奏平・編集長クライテリア日記 令和六年十二月~令和七年一月/藤井 聡

【巻末オピニオン】

・世界経済の破壊か再生かートランプ2・0の分岐点/柴山桂太

【寄稿】

・現代社会における文化の意義について/山口敬太

・日本を愛するために山に登れー知られざる日本人、志賀重昂/小野耕資

【書評】

・『三島由紀夫 海の詩学 「花ざかりの森」へ』鈴木ふさ子 著/富岡幸一郎

・『小林秀雄、吉本隆明、福田恆存―日本人の「断絶」を乗り越える』浜崎洋介/髙橋直也

・『ルポ 国威発揚 「再プロパガンダ化」する世界を歩く』辻田真佐憲 著/粕谷文昭

・『国体とデモクラシー 密造される共和主義』住友陽文 著/小野耕資

【その他】

・トランプの再来で、「ごっこの世界」は終わるのか?(鳥兜)

・ステレオタイプを疑えーAI時代の黄禍論(鳥兜)

・インバウンドは我慢の限界(保守放談)

・「考えられない事件」の裏にあるもの――〈均衡=道徳〉を甦らせるために(保守放談)

・塾生のページ

・読者からの手紙(投稿)

CATEGORY :

TAG :

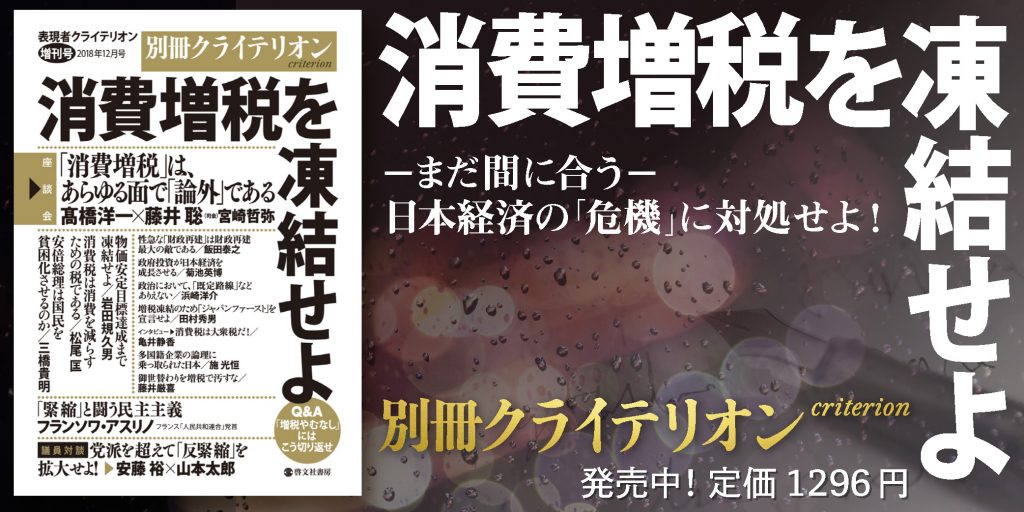

「謎」で巡る神社の歩き方—―神社創建の歴史

「謎」で巡る神社の歩き方—―神社創建の歴史

2024.12.24

内容紹介

初詣、七五三など、神社を訪れる体験は日本人のほとんどが共有しているはずです。

そして言うまでもなく、神社の存在は日本特有のもの。

しかし、私達は神社について知っているようで全然知りません。

その理由の1つに、神社には「謎」が多すぎるから。

本書は、そうした神社の様々な「謎」について、実際に著者が歩いてみた神社を中心に、改めて解説した書。

神社にまつわるいろいろな用語や言い回しなども、一つひとつ細かく、なるべくわかりやすく説明していきます。

神社の謎に触れて、神社を深く理解する

神社を巡り、歴史を歩く

それが「日本を知る」ということ。

著者紹介

1953年(昭和28年)東京生まれ。宗教学者、作家。

76年東京大学文学部宗教学科卒業。同大学大学院人文科学研究科修士課程修了。84年同博士課程修了(宗教学専攻)。

放送教育開発センター助教授、日本女子大学教授、東京大学先端科学技術研究センター特任研究員を経て、東京女子大学非常勤講師。

著書に『性と宗教』(講談社現代新書)、『日本人の神道』(ちくま新書)、『宗教対立がわかると「世界史」がかわる』(晶文社)、『教養としての世界宗教史』(宝島社)、『創価学会』『世界の宗教がざっくりわかる』(以上、新潮新書)、『浄土真宗はなぜ日本でいちばん多いのか』『葬式は、要らない』(以上、幻冬舎新書)、『宗教消滅』(SB新書)、『0葬』(集英社文庫)、『戦後日本の宗教史』(筑摩選書)、『宗教の地政学』(MdN新書)などがある。

TAG :

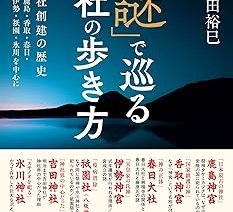

表現者クライテリオン2025年1月号

表現者クライテリオン2025年1月号

2024.12.10

【特集】権力を動かす「権力」の構造―ディープステート論を超えて

巻頭言

政府という「権力」は国民によって制御されるべしというのが国民国家の大前提だ。しかし日本の政治は財務省や米国や中国共産党、さらには国内外の資本家達等に大きな影響を受けているし、米国においてもCIA、FBIや金融や軍事等を含めた産業界の上層部もまた米国民の意志とは独立に米政府に巨大な影響を及ぼしている。トランプ次期米大統領は政府の影に潜むそうした諸勢力を「ディープステート」(闇の政府:DS)と呼称し、その解体を最重要公約の一つとして掲げ、大統領選に勝利した。

しかし、このDS論に対しては「無根拠な陰謀論だ」と否定する論者は多い。デイープ「ステート」と呼ばれるような「しっかりとした一個の組織・機構」などあるわけないというのがその趣旨だ。まさにその通りだ。しかしそれでもなお、政府という「権力」を動かす別の「権力」が存在することは動かしがたい事実だ。ついては本誌では、DS説に代表される素朴な「陰謀論」とは一線を画しつつ、国内外政府内外の各種の「権力」がどのような構図の下、政府という「表の権力」に影響を及ぼしているのかを考える特集をここに企画した。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集座談会】

・「ディープステート論」の本質を探る/藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

【特集インタビュー】

・ディープステートは全く「ディープ」ではないーグローバリストたちの浅はかな選民思想/ジェイソン・モーガン 聞き手 川端祐一郎

【特集論考】

・トランプ勝利は予言されていたー「闇の政府」を生んだ温床は何か/会田弘継

・シンガポール日ロ首脳会談の舞台裏ー「日本版ディープステイト」の考現学/佐藤 優

・資本主義リアリズムの時代における陰謀論の必然/白井 聡

・アメリカ民主主義の危機とは何かーディープ・ステイト解体」に突き進む第二期トランプ政権/井上弘貴

・財務省は「日本版DS」なのかー財政民主主義を脅かす存在の正体/須田慎一郎

・農業・農協を破壊する「権力」の仕掛け/久保田治己

・連載 徹底検証! 霞が関の舞台裏 脱藩官僚による官僚批評 第12回 誰が政策過程に影響を与えているのか?/室伏謙一

【連載】

・文学座談会 神なきあとの「不条理」を生きる―フランツ・カフカ『城』を読む(後編)/藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

・「過剰医療」の構造と「適正な医療」のかたち 第3回 医療の限界/森田洋之

・アジアの新世紀 不可視のイスラーム帝国 ユーラシアを再編する学僧たち 第3回 京都にタリバンがやってきた/山本直輝

・「危機感のない日本」の危機―移民国家へと進む知能喪失の国/大石久和

・虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー 第三十五回 マルクスの亡霊たちー 日本人の「一神教」理解の問題点⑦/富岡幸一郎

・「農」を語る 第2回 対米自立の気概こそ「農を語る」根幹/内田 樹×藤井 聡

・連続対談 在野の「知」を歩く 第5回 「議論しないフェミニズム」はどこへ向かうのか?(前編)/與那覇潤(ゲスト 柴田英里)

・日本のアンチモダン 第2回 反革命1 明治維新のアンチモダニズム/平坂純一

・風土と共同体 第四回 コミュニティ政策の射程/山口敬太

・東京ブレンバスター⑮ LGBTとフェミニズムとGAY/但馬オサム

・欲望の戦後音楽ディスクガイド 第13回 Rob Zombie / Hellbilly Deluxe/篠崎奏平

・編集長クライテリア日記 令和六年十月~十一月/藤井 聡

【巻末オピニオン】

・日本はトランプ政権誕生を機に「独立」の道を歩むべし/藤井 聡

【書評】

・『農協が日本人の“食と命”を守り続ける!』久保田治己 著/小野耕資

・『ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ vol.1~4』魚 豊 著/粕谷文昭

・『師弟のまじわり』ジョージ・スタイナー 著/前田龍之祐

・『日本人が学ぶべき西洋哲学入門 なぜ、彼らはそう考えるのか?』ジェイソン・モーガン=茂木 誠 著/髙橋直也

【その他】

・斎藤元彦知事問題の本質、見誤るべからず(鳥兜)

・からっぽの国のうつろな宰相(鳥兜)

・中国の「独立自尊」を見習え(保守放談)

・教派神道と三島由紀夫――日本人の宗教について(保守放談)

・塾生のページ

・読者からの手紙(投稿)

CATEGORY :

TAG :

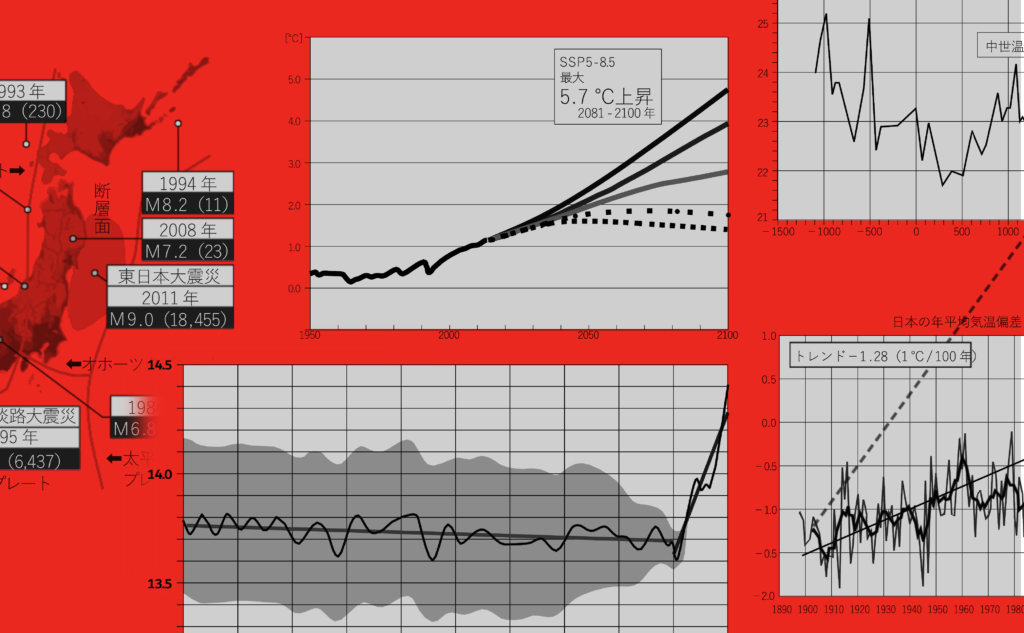

「多様性」のまやかし~グローバリズムの危険性と持続性喪失の原理~

「多様性」のまやかし~グローバリズムの危険性と持続性喪失の原理~

2024.12.02

内容紹介

科学的な知見から環境問題とサスティナブル政策の欺瞞を解き明かす!

2050年、AI革命後の「頭脳のいらない世界」にも言及!人類の未来に光を当てる一冊

著者紹介

1943年(昭和18年)東京生まれ

科学・工学博士。専攻は資源材料工学

東京大学教養学部基礎科学科卒業後、旭化成工業に入社。同社ウラン濃縮研究所所長、芝浦工業大学教授、名古屋大学大学院教授を経て、2007年中部大学総合工学研究所教授、2014年より同特任教授。

世界で初めて化学法によるウラン濃縮に成功し、日本原子力学会平和利用特賞を受賞。内閣府原子力委員会および安全委員会専門委員などを歴任。

著書に『我が人生 武田邦彦自伝』(青林堂)、『かけがえのない国』(MdNコーポレーション)、『「新型コロナ」「EV・脱炭素」「SDGs」の大ウソ』『歴史の大ウソを打破する日本文明の真実』(ビジネス社)、他ベストセラー多数

目次

はじめに 科学的アプローチで「多様性」のまやかしを払拭せよ

第一部 環境問題の真実

・地球は温暖化と寒冷化を繰り返している

・環境問題を利用する人々

・「地震」を正しく理解し、正しく恐れる

・気候変動に日本をどう防衛するか

第二部 AI革命による持続可能な社会

・なぜ自由と平等の世界が実現しないのか

・多様性を阻む、グローバリズムの危険性

・時に人間社会は劇的に変化する

・「力のせいぎ」の社会が覆る近未来

TAG :

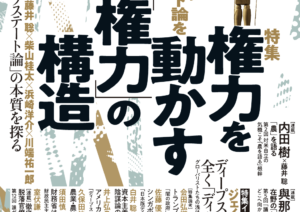

表現者クライテリオン2024年11月号

表現者クライテリオン2024年11月号

2024.10.17

【特集】「指導者」の条件ー”徳”と”品格”の思想

巻頭言

産業革命から20世紀までの少なくとも二世紀以上の間、世界は確かに「欧米の時代」であった。欧米は帝国主義で世界を席巻し、戦後においてもグローバル経済を支配していたのが欧米であった。しかし、21世紀の初頭から徐々にその絶大な支配力も陰りを見せるようになる。とりわけ新興勢力である中国・インドの経済を中心とした勢力拡大は目を見張るものがある。

日本はこれまで明治の「脱亜入欧」以来、欧米偏重の政治社会運営を続け、とりわけ戦後では「米国一辺倒」の態度を加速させてきたが、今日ではそうした方針の不合理性はさらに拡大しつつある。

こうした状況を踏まえれば、欧米に対して、改めて疑義の念を抱く態度をあえて形成していく試みは、我が国の再生、復活を考えるために重大な意義がある。ついては本誌では日本が「アジアの国」であるという当たり前の認識を改めて自覚し直し、欧米偏重、米国一辺倒の態度を改めると同時に、西洋との共存共栄を前提とした「アジアの新世紀」の到来を構想せんとする特集をここに企画することとした。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【「指導者」の条件 特別インタビュー】

・高市早苗 リーダーの矜持とは何かー松下幸之助から学んだこと

・北野 武 古いシステムにこだわる「師匠」こそが問題だ!

【特集座談会】

・東洋的文明の「価値」を問い直す/片山杜秀×藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

【特集インタビュー】

・「ワシントン」の腐敗といかに戦うか?――グローバリズムからパーソナリズムへ/ジェイソン・モーガン(聞き手 川端祐一郎)

【特集論考】

・「西洋の没落」、再び――経験の貧困をめぐって/浜崎洋介

・日本は欧米でもアジアでもない「中間」を模索せよ/辻田真佐憲

・現代日本人は「西洋近代」に代わる枠組を提示できるのか?――石原莞爾・保田與重郎・林房雄を手掛かりに/金子宗德

・アジアは世界なり――多極化の時代のはじまり/大場一央

・(新連載)日本のアンチモダン 第1回 オリエンタル・オリエンテーション、あるいは、すべての愛煙家たち/平坂純一

・(連載)徹底検証! 霞が関の舞台裏 脱藩官僚による官僚批評 第11回 なぜ日本では移民受入政策が進められ続けてきたのか?/室伏謙一

・(文学座談会)神なきあとの「不条理」を生きる――フランツ・カフカ『城』を読む(前編)/藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

【連載】

・「農」を語る 対米従属で日本の「農」は滅びる(第1回)/内田 樹×藤井 聡

・「危機感のない日本」の危機――朝日新聞の問題報道/大石久和

・「過剰医療」の構造と「適正な医療」のかたち 第2回 きずな貯金とSocial Capital/森田洋之

・虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー 第三十四回 マルクスの亡霊たち 日本人の「一神教」理解の問題点⑥/富岡幸一郎

・連続対談 在野の「知」を歩く 第4回 「能力」は個人のもの?(後編)/與那覇潤(ゲスト 勅使川原真衣)

・風土と共同体 第三回 土地と文化に基づいた共同性の再構築へ/山口敬太

・欲望の戦後音楽ディスクガイド 第12回 Throbbing Gristle / The Second Annual Report/篠崎奏平

・東京ブレンバスター⑭ 在日というブンガク/但馬オサム

・編集長クライテリア日記 令和六年八月~九月/藤井 聡

【巻末オピニオン】

・国民の秩序感覚/川端祐一郎

【書評】

・『宗教地政学で読み解くタリバン復権と世界再編』中田 考 著/田中孝太郎

・『戦う江戸思想 「日本」は江戸時代につくられた』大場一央 著/粕谷文昭

・『生きのびるための事務』坂口恭平 著/前田龍之祐

・『青嵐会秘録』菅谷幸浩 著/小野耕資

【その他】

・魔王の遺告(ゆいごう)/前田健太郎(寄稿)

・福田和也とその時代 追悼・福田和也(鳥兜)

・もう一つの「パワーシフト」(鳥兜)

・言いっぱなしの新首相(保守放談)

・師弟の否定と、西洋の没落――そのニヒリズムの根源(保守放談)

・塾生のページ

・読者からの手紙(投稿)

CATEGORY :

TAG :

表現者クライテリオン2024年9月号

表現者クライテリオン2024年9月号

2024.08.06

【特集】「指導者」の条件ー”徳”と”品格”の思想

巻頭言

今日我が国では政界や財界等の劣化、腐敗の度は目を覆うばかりの水準に達している。そしてこの認識の下、人々の適切な振る舞いを導き得る「適切な仕組み」を構築すべしと叫ばれることがしばしばとなり、様々な「改革」が断行されてきている。しかし、どんな愚かな指導者であろうとも一定以上の組織的成果が期待できる「仕組み」等というものは単なる「幻想」の類に過ぎない。実際、構造改革をどれだけ繰り返そうが、我が国の各組織の劣化や腐敗を食い止める事など全くできていないのが実態だ。

では、政府を含めたあらゆる組織の能力を最大化せしめる「素晴らしき指導者」とは一体どのような存在なのか? 本特集では、こうした問題意識の下、「『指導者』の条件」と題した特集を企画することとした。

そして特に本特集においては、これもまた「当たり前」の話でありながら昨今の組織論、改革論で看過され続けてきた、指導者の“徳”や“品格”の問題に焦点を当てる。指導者の“徳”や“品格”こそが、指導者として欠くべからざる第一条件なのだという思想を、様々な歴史的事実や事例等も交えながら多角的に本特集にて論ずることとしたい。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集座談会】

・経営者よ、「徳」を取り戻せ/岩尾俊兵×藤井 聡×柴山桂太

【特集論考】

・ひたすら名誉を追求する政治家が指導者にふさわしい/佐藤 優

・大衆に駆逐された「田中角栄」的精神は今、復活し得るのか?/藤井 聡

・民は之を由らしむべし 知らしむべからず――「徳」を忘れた近代日本の総決算を!/大場一央

・信仰なき者には使命感もない――李登輝総統の教え/仁平千香子

・真の指導者に宿る「誇り」とは何か――乃木希典を例に/執行草舟

・現場指揮官に見る指導者の条件/小幡 敏

・菊池寛小論――その「通俗性なき大衆性」について/浜崎洋介

・権力道徳の体現者、北条泰時/柴山桂太

【特別対談】

・戦後八十年を問い直す――日本を蝕む「新しい全体主義」/西村幸祐×富岡幸一郎

【新連載】

・「過剰医療」の構造と「適正な医療」のかたち 第1回 「適正な医療のかたち」を探る旅へ/森田洋之

【連載】

・連続対談 在野の「知」を歩く 第3回 「能力」は個人のもの?(前編)/與那覇潤(ゲスト 勅使川原真衣)

・巻頭連載「危機感のない日本」の危機――宗教は微妙な問題だが……/大石久和

・「農」を語る 第3回 過疎地の産業を復興し、国力を上げよ/山極壽一×藤井 聡

・アジアの新世紀 不可視のイスラーム帝国――ユーラシアを再編する学僧たち 第2回 瀉瓶相承のイスラーム学/山本直輝

・虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー 第三十三回 マルクスの亡霊たち 日本人の「一神教」理解の問題点⑤/富岡幸一郎

・風土と共同体 第二回 風土再生の根本問題(二)/山口敬太

・徹底検証! 霞が関の舞台裏 脱藩官僚による官僚批評 第10回 なぜ財政再建は最重要課題とされるのか?/室伏謙一

・映画で語る保守思想 第12回 絶望の淵で見出す「希望」とは? 『ペパーミント・キャンディー』を題材に(後編)/藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

・やわらか日本文化論 社会通念の意義を論じよう!/施 光恒

・ひこばえ 風土に根ざす智慧と美徳 第三回 あわい、その妙。―日本における曖昧と矛盾―/首藤小町

・東京ブレンバスター⑬ トランプ再選に期待をかける金正恩/但馬オサム

・欲望の戦後音楽ディスクガイド 第11回 Beyoncé / Cowboy Carter/篠崎奏平

・編集長クライテリア日記 令和六年六月~七月/藤井 聡

【巻末オピニオン】

・西田幾多郎ノート――「純粋経験」を継ぐものたち/浜崎洋介

【書評】

・『絶望の果ての戦後論 文学から読み解く日本精神のゆくえ』浜崎洋介 編著/首藤小町

・『西田幾多郎 分断された世界を乗り越える』櫻井 歓 著/前田龍之祐

・『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』三宅香帆 著/粕谷文昭

・『岡倉天心『茶の本』の世界』岡倉登志 著/小野耕資

・『政治哲学 グローバル化のなかの共生倫理を考える』白川俊介 著/田中孝太郎

【その他】

・都知事選総括 ポピュラリストによるポピュリストの完全凌駕(鳥兜)

・「脱米」を進めよ(鳥兜)

・「石丸構文」とは何か――マウンティング精神のおぞましさ(保守放談)

・五輪選手への「本末転倒」な処分(保守放談)

・塾生のページ

・読者からの手紙(投稿)

CATEGORY :

TAG :

表現者クライテリオン2024年7月号巻頭言

表現者クライテリオン2024年7月号巻頭言

2024.06.12

【特集】自民党は「保守政党」なのか?ー戦後政治を超克するために

巻頭言

今日、自民党は一般に「保守政党」だと見なされている。自民党自身も自らを、常に進歩を目指す「保守政党」だと自己規定してもいる。しかし、自由民主党はそもそもLiberal Democratic Party(=リベラル・デモクラティック党)であり、党名からして保守というよりもむしろ「リベラル」政党だ。しかも民のリベラル(自由主義)的傾向が強ければ、「自由民主」という言葉は「自由自由」を意味するものとなり、ますますリベラル政党だということとなる。そう考えれば、自民党が、今もなお日本国民の内に残されている良質な伝統や文化を「保守」するどころか「破壊」する傾きを持つ新自由主義やグローバリズムや移民政策等の推進といった、保守というよりはむしろリベラルな諸方針を強力に推進し続けているのも、必然だということもできる。

この状況の中で、支持する政党を見失ってしまうこととなったのが、保守的傾向を持つ人々だ。かつて自民党は彼らの受け皿としても機能していた一方、彼らの多くが今、過剰な新自由主義の推進方針やLGBT関連法案等に反発する恰好で自民党から離れ始めている。そしていま、日本保守党や参政党、日本維新の会などの保守を標榜する新しい政党群が生まれ始めている。

ついては「危機と対峙する保守思想誌」たる本誌では、日本の政治の立て直し、そして戦後政治の超克を企図し、今日本で求められるべき「保守」政治とは一体如何なるものなのか、そして今、自民党を中心とした各種政党が標榜する「保守」というものが一体如何ほどにそこから乖離しているのかを改めて問う特集『自民党は「保守政党」なのか?』をここに編纂することとした。

表現者クライテリオン編集長 藤井 聡

目次

【特集座談会】

・日本において「保守政治」は可能か?/吉田 徹×白井 聡×藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

・自由と民主だけでは「保守政党」にあらず/伊吹文明×藤井 聡

・自民党はなぜ劣化したのか/小沢一郎×堀 茂樹×藤井 聡×柴山桂太

【特集論考】

・自民党は何を保守すべきなのか―自民党は何を保守すべきなのか/西田昌司

・保守にとっての「ヘゲモニー」の戦略/仲正昌樹

・食料・農業・農村を犠牲にして我が身を守るのは保守ではない/鈴木宣弘

・現代日本社会における保守政党と自民党/西田亮介

・「質の高い普通の人々」を生み出し続ける国づくりをめざせ!/施 光恒

【新連載】

・風土と共同体 第一回 風土再生の根本問題(一)/山口敬太

【連載】

・「危機感のない日本」の危機―東京一極集中による国家崩壊の恐怖/大石久和

・與那覇潤連続対談 在野の「知」を歩く 第2回 古典をよむのは「逆張り」ですか?(後編)/ゲスト 綿野恵太

・「農」を語る 第2回 世界に誇るべき日本の小規模農業/山極壽一×藤井 聡

・アジアの新世紀 新連載 不可視のイスラーム帝国 ユーラシアを再編する学僧たち 第1回 修行のイスラーム文化/山本直輝

・映画で語る保守思想 第11回 絶望の淵で見出す「希望」とは?―『ペパーミント・キャンディー』を題材に(中編)/藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

・虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー 第三十二回 マルクスの亡霊たち―日本人の「一神教」理解の問題点④/富岡幸一郎

・徹底検証! 霞が関の舞台裏 脱藩官僚による官僚批評 第9回 規制改革の舞台裏/室伏謙一

・ひこばえ 風土に根ざす智慧と美徳 第二回 着物と刀―想いをまとい、美を携える―/首藤小町

・経世済民 虫の目・鳥の目 第8回(最終回) 金融教育が日本を滅ぼさないために/田内 学

・欲望の戦後音楽ディスクガイド 第10回 OKI / No One’s Land/篠崎奏平

・東京ブレンバスター⑫ ミツ荒川とオッペンハイマー/但馬オサム

【巻末オピニオン】

・徳と鏡―政治改革論に足りないもの/柴山桂太

【書評】

・『ておくれの現代社会論 ○○と□□ロジー』中島啓勝 著/田中孝太郎

・『政治哲学とイデオロギー レオ・シュトラウスの政治哲学論』早瀬善彦 著/杉谷和哉

・『末裔』絲山秋子 著/橋場麻由

・『たまたま、この世界に生まれて ミラン・クンデラと運命』須藤輝彦 著/前田龍之祐

【その他】

・「戦後レジーム」と「保守本流」 岸田文雄アメリカ演説を考える(鳥兜)

・ラディカルな政治運動と結びつくスピリチュアリズム(鳥兜)

・アイデンティティの「改変」――二十一世紀の「左翼」が目指すもの(保守放談)

・無反省なまま繰り返される観光公害(保守放談)

・塾生のページ

・読者からの手紙(投稿)

CATEGORY :

【あの座談会の待望の単行本化!】『絶望の果ての戦後論 ––文学から読み解く日本精神のゆくえ』

【あの座談会の待望の単行本化!】『絶望の果ての戦後論 ––文学から読み解く日本精神のゆくえ』

2024.05.16

2024/5/31発売!浜崎洋介 編著 『絶望の果ての戦後論−−文学から読み解く日本精神のゆくえ』

『表現者クライテリオン』誌上で2018年〜2020年に行われた座談会、「対米従属文学論」が待望の単行本化!第二部に浜崎洋介の戦後文学批評の決定版とも言える論考「観念的な、あまりに観念的なーー戦後批評の「弱さ」について」を収録!

【出版日】2024/5/31

【編著者】浜崎洋介

【著者】藤井聡、柴山桂太、川端祐一郎、富岡幸一郎

【出版社】啓文社書房

編著者紹介

78年埼玉生まれ。日本大学芸術学部卒業、東京工業大学大学院社会理工学研究科価値システム専攻博士課程修了、博士(学術)。文芸批評家、京都大学大学院特定准教授。

著書に『福田恆存 思想の〈かたち〉 イロニー・演戯・言葉』『反戦後論』『三島由紀夫 なぜ、死んでみせねばならなかったのか』『小林秀雄の「人生」論』『ぼんやりとした不安の近代日本』。共著に『西部邁最後の思索「日本人とは、そも何者ぞ」』など。

編著に福田恆存アンソロジー三部作『保守とは何か』『国家とは何か』『人間とは何か』。

内容紹介

文芸誌には絶対に載らない、ド直球の文学論!

太宰治、三島由紀夫、大江健三郎、村上春樹、村上龍、高橋源一郎、島田雅彦……。

藤井聡(京都大学大学院教授)「日本がどうしようもない隷属状況に置かれていることを、もし今の日本人が皆冷静に認識しているのなら、こんな文学はゴミ箱に捨てればいい」

多極化する世界で、アメリカに甘えてきた日本人は自立できるのか。

日本人の真価を問う 「対米従属文学論」

目次

まえがき 浜崎洋介

第一部 座談会 対米従属文学論

第一章 「平和」への戸惑い 太宰治「トカトントン」/大岡昇平「生きている俘虜」

第二章 「戦後的日常」への頽落──「第三の新人」をめぐって 小島信夫『アメリカン・スクール』/安岡章太郎「ガラスの靴」

第三章 「戦後的日常」の拒絶 三島由紀夫『真夏の死』/『憂国』

第四章 戦後的ニヒリズムへの「監禁」 大江健三郎「後退的青年研究所」/「セヴンティーン」

第五章 戦後的ニヒリズムの臨界値 開高健『輝ける闇』/村上龍『限りなく透明に近いブルー』

第六章 高度成長後の風景 村上春樹『風の歌を聴け』/田中康夫『なんとなく、クリスタル』

第七章 「国土の荒廃」を読む 石牟礼道子『苦海浄土─わが水俣病』/富岡多恵子『波うつ土地』

第八章 「ポスト・モダン」の頽落を超えて 高橋源一郎『さようなら、ギャングたち』/島田雅彦『優しいサヨクのための嬉遊曲』

第二部 観念的な、あまりに観念的なーー戦後批評の「弱さ」について 浜崎洋介

Ⅰ 内なる他者の発見

Ⅱ 隠された弱さ

Ⅲ 自己を超えるものへの問い

Ⅳ 観念のカタストロフィ

Ⅴ 滅びぬ自然

あとがき 藤井聡

CATEGORY :

TAG :

表現者クライテリオン2024年5月号

表現者クライテリオン2024年5月号

2024.04.10

〔特集〕不信の構造、腐敗の正体――政治・エンタメ・財務省

【特集対談】

・日本国家の腐敗をいかに乗り越えるか/亀井静香×藤井 聡

・日本を腐敗させる財務省の工作――政官業+メディアは如何に癒着しているか/須田慎一郎×藤井 聡

【特集論考】

・「戦後家族」の運命――私たちの不信と腐敗の起源をめぐって/浜崎洋介

・民主主義にとって「信頼」はなぜ重要か?/吉田 徹

・過剰な「透明性」がメディアを解体する――権力との「癒着」は腐敗なのか/松林 薫

・特権と人権の区別つかぬ自民党/佐高 信

・「木原事件」が炙り出すマスメディアの沈黙――報道機関を覆う「統制」と「横並び」/西脇亨輔

・「内なる地上波信仰」を捨てよ――ジャニーズ問題とその「腐敗の正体」/辻田真佐憲

【新連載】

・與那覇潤連続対談 在野の「知」を歩く 第1回 古典をよむのは「逆張り」ですか?(前編)/(ゲスト)綿野恵太

・ひこばえ 風土に根ざす智慧と美徳 第一回 令和に芽ぐむやまとごころ/首藤小町

【連載】

・「農」を語る 第1回 「農」から考える、文明のあるべき姿/山極壽一×藤井 聡

・映画で語る保守思想 第10回 絶望の淵で見出す「希望」とは? 『ペパーミント・キャンディー』を題材に(前編)/藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

・「危機感のない日本」の危機――どこから見ても崩壊している日本/大石久和

・アジアの新世紀 王道を以て覇道を制す――私の見た言論とその未来/大場一央

・虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー 第三十一回 マルクスの亡霊たち 日本人の「一神教」理解の問題点③/富岡幸一郎

・徹底検証! 霞が関の舞台裏 脱藩官僚による官僚批評 第8回 国家の役割を取り戻せ!(後編) 民間委託の推進は本当にいいことなのか? 室伏謙一

・経世済民 虫の目・鳥の目 第7回 将来のハイパーインフレに備えるべきこと/田内 学

・欲望の戦後音楽ディスクガイド 第9回 Sun Ra / Space Is the Place/篠崎奏平

・東京ブレンバスター⑪ 同情闘争は始まっている/但馬オサム

・編集長クライテリア日記 令和六年二月~三月/藤井 聡

【巻末オピニオン】

・「嘘」に塗れた日銀利上げ――腐敗を糺さんがために、不信の目を持つべし/藤井 聡

【書評】

・『嫉妬論 民主社会に渦巻く情念を解剖する』山本圭 著/前田龍之祐

・『日本哲学入門』藤田正勝 著/粕谷文昭

・『他人の家』ソン・ウォンピョン 著/橋場麻由

・『キェルケゴール 生の苦悩に向き合う哲学』鈴木祐丞 著/前田一樹

・『一神教と帝国』内田 樹、中田 考、山本直輝 著/冨永晃輝

【その他】

・挽肉は傷みやすい/吉田真澄(寄稿)

・保護主義への準備を(鳥兜)

・なぜデフレ脱却、憲法改正、近代の超克が必要なのか?(鳥兜)

・観念に囚われた病人――滅ぶ日本の必然(保守放談)

・大阪万博の行き詰まりが象徴するもの(保守放談)

・塾生のページ

・読者からの手紙(投稿)

CATEGORY :

表現者クライテリオン2024年3月号

表現者クライテリオン2024年3月号

2024.02.06

〔特集〕日本を救うインフラ論――今、真に必要な思想

【特集座談会】

・「インフラ論」なくして政治は語れず/脇 雅史×西田昌司×藤井 聡

・インフラ論で日本は「明るく」なる/白水靖郎×藤井 聡×浜崎洋介

【特集インタビュー】

・「水道老朽化」と「水不足」に危機感を持て/橋本淳司

【特集論考】

・国土計画と産業政策――戦後体制の最良の部分を蘇らせよ/柴山桂太

・緊縮財政論がインフラを蝕む――貧困化の道を突き進む日本/大石久和

・流域共同体の誕生、崩壊そして再生――分散社会へのインフラ投資/竹村公太郎

・理念・理想なきインフラ政策が導く未来/佐々木邦明

・インフラを語ることは、将来の日本と社会のあり方そのものを語ることである/小池淳司

・阪急沿線開発事業にみられる小林一三の思想――真に豊かな国家とは/星山京子

・宮本常一のインフラ論――地方の孤立を救う道路啓開論/中尾聡史

・土木バッシング世論の「黒幕」/田中皓介

・「毒」のある意志――日本人の苦手なインフラ思考/川端祐一郎

【特別座談会】

・アカデミズムとジャーナリズムの連携を探る――学術誌『実践政策学』がめざすもの(後編)/石田東生×桑子敏雄×森栗茂一×藤井 聡

【連載】

・「アジアの新世紀」

中国化の先に来た「リストカット化する日本」(後編)/與那覇 潤(聞き手 浜崎洋介)

危機と好機 安岡正篤の場合(最終回) 日本主義がつくる「アジアの新世紀」/大場一央

台湾・金門島から考える、東アジアの安定とは/田中孝太郎

・「危機感のない日本」の危機 経営者による日本破壊/大石久和

・「農」を語る(第3回)有機農業は日本再生の第一歩である/松原隆一郎×藤井 聡

・虚構と言語 戦後日本文学のアルケオロジー(第三十回)マルクスの亡霊たち 日本人の「一神教」理解の問題点②/富岡幸一郎

・徹底検証! 霞が関の舞台裏 脱藩官僚による官僚批評(第7回)公共事業悪玉論が日本を自然災害に対して脆弱にした――「財政余力」ではなく「国土強靭化余力」の形成を/室伏謙一

・映画で語る保守思想(第9回)戦争が呼び覚ます「運命」の感覚――『ひまわり』を題材に(後編)/藤井 聡×柴山桂太×浜崎洋介×川端祐一郎

・経世済民 虫の目・鳥の目(第6回)お金の蓄積が将来の備えにならない当然の理由/田内 学

・欲望の戦後音楽ディスクガイド(第8回)Beck / Mellow Gold/篠崎奏平

・東京ブレンバスター⑩ 日本的ダサさが世界をリードする――アバンギャルディ、没個性の個性/但馬オサム

・編集長クライテリア日記 令和五年十二月~令和六年一月/藤井 聡

【巻末オピニオン】

・平和的であれ、暴力的であれ/川端祐一郎

【書評】

・『訂正可能性の哲学』東 浩紀 著/粕谷文昭

・『きみのお金は誰のため』田内 学 著/小野耕資

・『「逆張り」の研究』綿野恵太 著/前田龍之祐

・『食客論』星野 太 著/橋場麻由

【その他】

・(第六回)表現者賞発表

・正統(ショウトウ)とは何か/前田健太郎(寄稿)

・「政治」を失った社会――敗けてしまった国の末路(鳥兜)

・世界を動かす「ありがた迷惑」な思想(鳥兜)

・不確定事実に対する「知らんけど」批判による常識強化(保守放談)

・派閥は保守政治の宿命(保守放談)

・キャンセルカルチャーとしての「派閥解散」(保守放談)

・塾生のページ

・読者からの手紙(投降)